「熱力学第二法則は自然に起こりうる方向性を表している」、それを式で表すと「エントロピーが増大する方向だ」と大抵の教科書には書いてあり、自然に起こる方向というあいまいなことをエントロピーなどと分からない言葉で表現されても、いっこうにモヤモヤした感覚は消えない。何を言っているのだろう?

まず我々は宇宙という孤立した系に住んでいることを自覚しよう。孤立系というのは他とのやり取りが無く、孤立無援の世界である。すなわち我々が所属している宇宙である。ただ宇宙の果てが見えないというだけで、我々の宇宙の外にほかの宇宙があっても見えないし、他の宇宙からの連絡もないので、我々の宇宙は唯一などという輩もいるのである。唯一だと規定する概念はあまりにも心が狭い了見ではないだろうか?なぜ他の存在を認められないのであろう?とにかく、他との連絡が付かないので、我々の宇宙は孤立している。くどいが、孤立しているからといって他の宇宙は無いというのとは話が異なる。

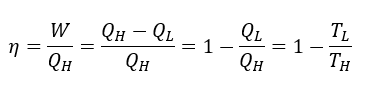

この孤立系の中でエンジンを回そう。このエンジンは(燃料の燃焼によって発生する)高温源THから熱エネルギーQHを受け取り、仕事Wをして、(周囲の環境である)低温源TLに熱エネルギーQLを排出する。これを熱効率ηで書くと、

Qを温度Tで書けるのはカルノーサイクルという可逆サイクルを考えた結果である。可逆サイクルでは熱量を取り入れ仕事をして排熱する回し方と、逆に仕事を与えて低温源から熱を吸い上げて、高温源へ熱をはき出す回し方が同じ効率で出来るのである。効率が温度で表せるということは高温源の温度と低温源の温度が決まると効率が上式で計算できるのである。

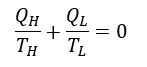

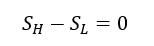

エンジンが受け取るときを正とすると、排熱するのは負の記号をつけて表す。このルールで上式を書き直すと

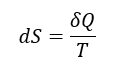

である。この熱量と温度の比を次のように表したとき、Sをエントロピーと呼ぶのである。

すなわち、一定温度Tの環境に熱量の移動δQあった時のエントロピー変化をdSと書く。したがって、高温源からの熱量変化の総和(積分)がQHであり、低温源へ排熱するときの熱量変化の総和(積分)がQLであるから、高温源におけるエントロピーの総和(積分)はSHであり、低温源へのエントロピーの総和(積分)は-SLである。なおマイナスは外部へ渡したことを意味する。したがって上式は

となり、SH=SLであるから、エンジンから見れば取り込んだエントロピーと輩出したエントロピーは等しいということなる。一方、外界から見ればエンジンに渡したエントロピーは負符号をつけて表すので、外界からエンジンに渡したエントロピーの総和は-SHである。エンジンからもらったエントロピーの総和はSLであるので、それらの総和は-SH+SL=0となり、したがって、SH=SLであるから外界のエントロピーのやり取りの総和も0となる。これより、カルノーエンジンを含む宇宙(孤立系)の孤立系(宇宙)のエントロピー変化の総和はエンジンのエントロピー変化の総和+外界のエントロピー変化の総和であるから、したがって0+0=0である。

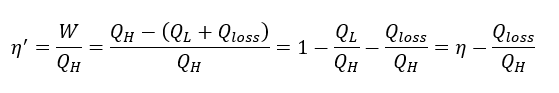

では一般のエンジンではどうであろうか?一般エンジンは不可逆である。つまり、カルノーエンジン以外はどのエンジンも不可逆サイクルである。なぜ不可逆になるのかという理由は損失があるからである。損失を集めて元に戻して逆回しできるかというと、損失を回収できないので、まったく同じ効率で逆回しできないのである。損失はエンジンから見れば利用できない回収不可能でしかも必ず発生する無駄なエネルギーなのである。排熱する熱エネルギーQLに損失の熱エネルギー(主に摩擦熱)Qlossを加えて低温側に排熱する熱をQL+Qlossで表そう。一般エンジン(サイクル)の熱効率η’は

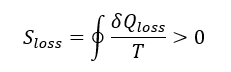

すなわち、一般のエンジンは損失があるので理想エンジンより効率は低いということが分かる。では、この一般エンジンが回ったときに、この損失分のエントロピー変化は外界が受け取るので、常に正であり、この分は外界に溜まり続けることになる。これが孤立系の中の外界(エンジン以外)のエントロピー変化になる。したがって、外界が受け取る損失のエントロピー変化の総和は

である。

これがエントロピー増大の原理といわれるものである。このエントロピーはあくまでも孤立系の外界であることに注意する。また、エントロピーというのは一般エンジンが仕事をすると必ず外界に放出される損失の熱エネルギーによる外界への影響のことである。